” 紅く散った白バラの心 ”

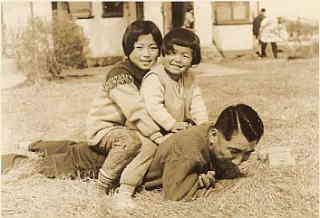

若林ひとみ3才 札幌の写真館 |

ドレスもゆかたも母の手作りです |

私は、若林ひとみの妹です。

姉の突然の死は、私にとって母の死以上に衝撃が大きく、これは自分でも思ってもみないことでした。

年が離れているせいもあり、大学進学のために姉が仙台の実家を離れてからは疎遠となっていたのに、

姉との永遠の別れがこんなにも哀しく、重くてつらい出来事だとは想像できませんでした。

時間が経つほどに、私の中の若林ひとみの存在がどんどん大きくなってくるのです。

姉が東京の病院で息を引き取った晩、様々な手続きを済ませてから1人電車に乗り、

年老いた父が待つホテルへ向かいました。

そして夜通し父と、姉の思い出話をしました。私が初めて聞かされた驚きの話もありました。

「お父さんとこんなに話すのって、考えてみたら初めてだね。」「そうだなぁ。」

しみじみと、2人きりになった父と娘は話し続けました。

「ガン日記」と題された本人の日記や姉との思い出、皆様からお寄せいただいたお手紙など、

「白バラの心」で少しずつご紹介させていただこうと思っております。

| 「 白バラの心 」 | |||||||||||||||

| No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | |

| No.16 | No.17 | No.18 | No.19 | ||||||||||||

この下の「偲ぶ会・遺族からの挨拶」の中に、若林ひとみの写真を4枚載せました。

★ 2006年11月25日 ★

一周忌の命日に”若林ひとみを偲ぶ会”が文京区で開かれました。

会の終了が夜9時半と遅い時間になったにもかかわらず後片付けまでお手伝い下さった皆様、

青森・富山・新潟・京都・長崎など、本当に遠くから駆けつけて下さった皆様に心から感謝申し上げます。

当日、遺族からお話した内容を書き起こしましたので、おいでいただけなかった方々に

目をお通しいただければ幸いです。

「1年前、姉のなきがらは東京で荼毘に付し、葬儀は故郷・仙台で親族だけで済ませておりました。

今年(2006年)8月の毎日新聞・日下部記者の記事がきっかけとなり、Wさんが今日のこの会を

開くために仙台にも足をお運び下さり、お忙しい中準備をして下さいました。

今日ご出席の方の中には、昨年の6月、胸の切除手術を受ける際に入院の保証人になって下さった方、

手術の日には病院の控え室で手術が終わるまでお待ち下さった方々、

肺に転移しての最後の入院では何度も病室を見舞って下さった方々などがおいでになります。

本当にお世話になりました。改めて御礼申し上げます。

2002年に乳ガンが見つかり、『あと3〜5年』と告知を受けてから、本人は外ではこれまで通り

気丈にふるまってはおりましたが、近づいてくる死への恐怖と薬の影響などもあって精神的にも

不安定となり、ご迷惑をおかけしたこともあったかと思います。どうぞご容赦下さいませ。

1年前の今日のちょうど今頃の時間、私は聖路加病院の病室におりました。

姉は目は見開いているものの既に何も見えず、うなずくことと首を横に振ることしかできなくなって

おりました。必死に声をふり絞って出す言葉・短い単語は、かろうじて母音を聞き取ることができる

状態でした。もちろん何も食べることができませんので、唇が気の毒なくらいに乾き切っていました。

私がティッシュペーパーに水を含ませて唇を濡らそうとしますと、姉はそのわずかな水をむさぼるように

吸い取りました。そして『オ・エ・ウ』、つまり『のめる、水がほしい』と意思表示をしました。

何度も何度もティッシュを交換し姉の口に水を含ませる、それを、最期の時が来るまでひたすら繰り返しました。

姉の人生・生き様を振り返りますと、父と母からの血、先祖からの血の流れを色濃く感じます。

両親は会津の出身です。姉と私が子供の頃、毎年夏休みには自然に囲まれた会津の広い屋敷を

訪れたものでした。姉は、会津の風土にとても強い愛着を持っておりました。

母の実家の古い蔵を整理したことがあるのですが、蔵の中からは、会津から京都までの各宿場を記した、

座敷いっぱいに広がる長い巻物の地図や、京に届けられるはずだった文(ふみ)などが出てきました。

きっと、姉が議会改革に注いだ情熱には、会津人の先祖からの熱い思いが受け継がれていたのだと思います。

会津 自転車がひとみ |

会津の家の前で 和服姿が母 姉妹お揃いの白のブレザーは母の手作り  芝桜の前は鯉が泳ぐ池 |

そして父は、予科練を卒業し、『特攻隊要員に任ず』という書面を受け取ったところで終戦を迎えたそうです。

戦後は自衛隊に入り、最初の赴任地の札幌で姉が生まれ、その後は東北各地を転勤で歩きました。

外で働く希望を、「家庭にいてほしい」と父に拒絶された母は、夢を娘に託しました。

そして自分達自身が成績優秀であった両親は長女である姉には非常に厳しく接し、そんな環境の中で、

他人に厳しく、そして己に最も厳しい姉の人格が作られていったのでしょう。

小学校の途中では小児喘息で入院したこともあるそうですが、6年生の時には、健康優良児・児童会長・

地区子供会長・赤十字団長・通信簿はオール5と、華々しい活躍ぶりでした。

6年生の理科の教科書に『日の出と日の入りの場所と時間は季節によってどう変わるか』という内容が

載っていたそうです。 小学生の姉は、朝はまだ暗い日が昇る前に起きて近所の4階建てのスーパーの

屋上に階段を登って上がり、朝日が顔を出す場所と時間を記録、夕方、再び屋上から日が沈む様子を

スケッチする・・これを1年を通して続け、画用紙を何枚も何枚も貼り合わせた『東の空と西の空』という

見事な水彩画を完成させました。

会津の家で過ごす間も、姉は早起きしてまずオルガンでピアノの練習曲をさらい、他の子供達(従兄弟達)が

昼寝をする時間も1人机に向かって勉強していたそうです。

こんな風に姉は子供の頃から、勉強でもスポーツでも習い事でも、目標を決めるとひたすらの努力を

怠らない人でした。

姉が突然議員になったことは私達家族にとってあまりにも思いがけない出来事でしたが、

こうやって振り返ってみますと、その下地となる要素は子供の時からあったのかな、という気がいたします。

中学校入学と同時に引っ越した青森は、会津と同じように大きな思い出を姉の心に残しました。

ドイツ語を学ぶという後の姉の人生の道しるべとなった映画、”サウンド・オブ・ミュージック”との出会いも

青森時代でした。

英会話の勉強は、ラジオの番組を聴くなどして中学の時から熱心にやっておりました。

ある日、母と姉と私でデパートに買い物に行きました。 売り場の向こうに体格のいい外国人のご夫婦の姿が

見えました。当時の青森で外国の方に出会うのは滅多にないことでしたから、姉は、思い切って英語で

話しかけてみようか、どうしようかと迷っていました。

そんな姉に、母が『行ってきなさい!』とハッパをかけました。

姉はつかつかとそのご夫婦に近づいて二言三言話したかと思うと、すぐに戻ってきてしまいました。

『どうしたの? なんて言ったの?』と聞きますと、『私は英語を勉強している者ですが、少し英語で話をさせて

下さいって頼んだら、”ごめんなさい、私達はドイツ人なので英語はあまり話せないんです。”って。』

姉が生まれて初めて話しかけた外国の方がドイツ人だったのも、何かの運命だったのかもしれません。

1年前の旅立ちの前、姉の耳元に『お姉ちゃん、青森時代は楽しかったね。』と声をかけますと、

姉は大きく、ゆっくりとうなずきました。

そのうなずきの中に、楽しかった思い出が凝縮されていたのだと思います。

| 半年間だけ過ごした山形県東根市 日曜日・官舎の前で  この時期、ひとみは小児喘息で長期入院 学校にはあまり通えませんでした セーターは母の手編みです |

青森市立古川中学校入学 |

高校は、自由な校風の仙台の女子高で水泳部で体を鍛えながらのびのびと過ごし、

同級生の方とペアを組んで英語のスピーチコンテストに出場し入賞したこともありました。

そして大学は一期校・二期校の時代、東北大の文学部と東京外語大のドイツ語科を受験しました。

東北大は両親に対するカモフラージュだった、と思います。

『外語大はまず無理だと思う。でも力試しだと思って受けるだけ受けさせて。』と両親に頼んでいましたから。

結果は、どちらも合格でした。

両親は、当然地元の東北大に進学するものと思っていました。

でも姉が、父に手をついて頭を下げて『お願いですから外語大に行かせて下さい。お願いします!』と

頼んでいる姿を今も覚えています。

こうして姉は、台所とトイレは共同、お風呂は銭湯、3畳一間の巣鴨の古い小さなアパートで、

”児童文学の翻訳者になる”という夢に向かってスタートを切りました。

姉が人生において初めて訴訟を考えたのは、自分が翻訳をした本に関する出来事、

1982年から84年にかけての、翻訳家としてはまだ駆け出しの頃のことでした。

ミュンヘン大学留学中に出会った1冊の本。

ドイツの放送記者・ドキュメンタリー作家のヘルマン・フィンケさんの著作 ” ゾフィー・ショルの短い生涯 ” 、

ナチス政権への抵抗運動を行なってギロチンで処刑されたミュンヘン大の教授と学生たちのグループ

”白バラ”のメンバーだったゾフィーの21年間の人生を描いた本です。

彼女の生き方に強い衝撃を受けた姉は、その後の自分の生き様にも影響を受けました。

そしてこの本を翻訳するためにたくさんの資料を集め、フィンケさんの他の著作を読み、ナチスと白バラに

関する他の作家の作品も多数読み、フィンケさんと何度も打ち合わせを重ね、それこそ一語一句に心血を

注いで翻訳をしたはずです。

ところが日本での初版発行後まもなく(タイトルは ” ゾフィー21歳 ” 草風館発行)、

フィンケさんと姉が激怒する事件が起きました。

日本人のある有名な作家が、姉の草稿をそのまま自分のルポルタージュとして発表し、長期間に渡って

雑誌に連載をしたのです。

姉は訴訟による解決を望みましたが、ジャーナリストであるフィンケさんは他の国で訴訟を起こして

騒ぎになることを望まれず、この件が表沙汰にされることはありませんでした。

2人はこの出版社からの本を絶版とし、86年に今度は講談社文庫さんから、同じ作品を

” 白バラが紅く散るとき ヒトラーに抗したゾフィー21歳 ” とタイトルを変えて出版しました。

これらの事情を何も知らなかった私は、姉の死の直後、82年当時の出版社からの

『お姉さんの本を新版として出したい。まもなく、ドイツ映画 ”白バラの祈り”が日本でも公開されるので

それに間に合うように急いで作りたい』という打診に承諾をしてしまいました。

そして今年(2006年)2月に新版が出版されてようやく、この出版社の様子は他の出版社さんと違っておかしいと

気づいてから6ヶ月間、、ここにおいでの何人かの方のお力をお借りしながら、フィンケさんと連絡を取り合い、

出版社と交渉を続けて、再びこの出版社からの本を絶版にすることにいたしました。

姉が若い頃に非常に悔しい思いをした本、姉が自分の生き方にも影響を受けた大切な本が、

再びいい加減な形で世に出るのをそのままにしておくことはできませんでした。

でもこの件で、私は20数年前にさかのぼって、姉がたどって来た道や姉が遺した作品についていろいろと調べ、

姉と同じ時間を過ごしてこられた方々とお付き合いをさせていただくことができました。

これは、お姉ちゃんが私に与えてくれた勉強の機会だったんだなと、” 白バラ・ゾフィー ”に感謝しています。

そして住民訴訟(石原都知事への海外出張費返還請求訴訟)と並行してのもう1つの最後の訴訟は、

自分自身の医療訴訟でした。

2001年の文京区の乳ガンの集団検診の際に『胸に痛みがある』と訴えましたが、触診の結果は

『異常はない。ガンによる痛みではない。』との診断でした。

翌年の同じ集団検診で、かなり進行したガンが見つかりました。

姉は、集団検診の意味を問いたかったのだと思います。

判決は今年の5月に出ましたが、請求は棄却、でした。

『集団検診の内容は医療機関と自治体の契約によって決まっており、触診で異常が認められなければ、

医師はさらにくわしい検査をしたり、くわしい検査をすすめる必要はない。』というものでした。

自身もガンの手術をしている高齢の父の気持ち、『もういいだろう。あとは静かに娘の冥福を祈らせて欲しい。』

という父の気持ちで控訴はいたしませんでした。

(この後は本人の日記から、『ガンの宣告を受けて、誰もいない夜、議員控え室で声を上げて泣いた。』

『残された時間は自分がやりたいことのために使おう。 本を書き上げる。 負けないと信じていたい。』

『シューベルト、 滝 廉太郎、 白バラ、 特攻隊、 白虎隊』 などと書かれた、

悩み苦しんでいた心を紹介させていただきました。)

息を引き取る直前、姉はしきりに何かを伝えようとしました。

その言葉を聞き取ることができず、何度も何度も、同じことを言わせてしまいました。

『・・のは、いやだ。イヌのは、いやだ。死ぬのは、いやだ!』

それは、『私には、まだまだやりたいことがあるの。今ここで死ぬわけにはいかないのよ!』という

姉の心からの叫びのように聞こえました。 」

お読みいただき、ありがとうございました。